Peran Masyumi dalam Pergerakan Politik Islam di Indonesia

Menyambut 80 Tahun Masyumi

Oleh: Madi Saputra

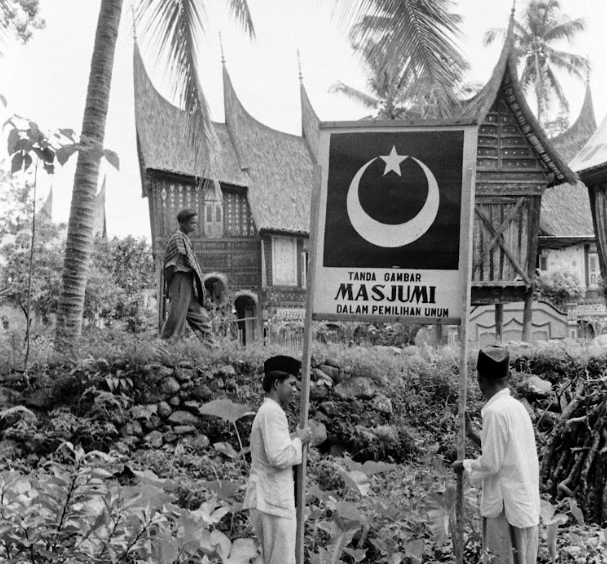

Pada suatu senja di Yogyakarta, 7 November 1945, tinta kemerdekaan belum kering benar, tetapi satu keputusan besar sudah diambil: para ulama, cendekia, dan aktivis Islam memutuskan untuk merajut aspirasi umat menjadi kekuatan politik yang tertib, modern, dan bertanggung jawab. Di kota pelajar itulah Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia—Masyumi—dideklarasikan sebagai wadah politik Islam pasca-proklamasi, melanjutkan pengalaman organisasi “Masjoemi” era pendudukan Jepang, namun kini dengan horizon republik yang merdeka.

Jejak awal Masyumi tidak bisa dipisahkan dari kharisma Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari yang pada masa pendudukan dipercaya memimpin Majelis Syuro (Masjoemi), dengan Kiai Wahid Hasyim aktif mengelola urusan harian. Warisan kepemimpinan itulah yang mengalir ke format partai 1945—sebuah ikhtiar menjahit religiusitas dan kenegaraan dalam satu kain yang sama.

Sejak mula, dilema klasik politik Islam—bagaimana syariat berdamai dengan pluralisme—tidak diingkari, melainkan diolah menjadi modus koeksistensi. Kita ingat Piagam Jakarta (22 Juni 1945) dengan rumusan sila pertama “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” yang sehari setelah proklamasi direvisi menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”—sebuah kompromi luhur yang menjaga ruang publik bersama sekaligus menegaskan fondasi ketuhanan dalam negara.

Demokrasi 1950-an dan Peran Politik Islam

Memasuki era Demokrasi Liberal, Masyumi tampil bukan sebagai penggembira, melainkan aktor yang menguji tesis bahwa Islam dapat hadir sebagai demokrasi substantif. Pemilu 1955—pemilihan raya pertama republik—menempatkan Masyumi sebagai peraih suara terbanyak kedua (20,59% untuk Konstituante, 112 kursi), hanya berselisih dari PNI. Data resmi KPU daerah menunjukkan komposisi suara yang memperlihatkan daya tarik Masyumi di kota-kota dan wilayah dengan tradisi modernis yang kuat.

Kepemimpinan Mohammad Natsir sebagai Perdana Menteri (6 September 1950–20 Maret 1951) adalah bab penting: melalui “Mosi Integral” (3 April 1950), Natsir mendorong penguatan kembali Negara Kesatuan dari format federal RIS—langkah politik berkelas yang memadukan visi kebangsaan dan kepekaan geopolitik.

Sesudahnya, kabinet Soekiman Wirjosandjojo (1951–1952) menegaskan dimensi praksis politik Islam yang “hangat di tangan rakyat”. Di masa inilah cikal bakal Tunjangan Hari Raya (THR) dikenalkan untuk aparatur—bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan artikulasi etika sosial: kerja, layak, dan kegembiraan Idul Fitri. Sejumlah laporan sejarah kebijakan ketenagakerjaan dan liputan media nasional menempatkan Soekiman sebagai penggagas awal THR pada awal 1950-an.

Maka, 1950-an menjadi “laboratorium politik Islam” di Indonesia: dari perumusan kebijakan sosial, diplomasi Asia-Afrika yang bernafas solidaritas Dunia Ketiga, hingga upaya menstabilkan keamanan domestik. Di sini Masyumi membuktikan bahwa Islam politik tidak harus keras; ia bisa rasional, bertahap, dan konstitusional.

Friksi Internal, Tekanan Eksternal

Namun sejarah bergerak zig-zag. Pada 1952, NU memutuskan keluar dari Masyumi dan menjadi partai tersendiri. Riset-riset akademik menjelaskan keluarnya NU bukan semata “tradisional vs modernis”, tetapi gabungan faktor representasi, distribusi pengaruh, dan ketidakselarasan taktis dalam manajemen koalisi.

Badai berikutnya datang dari gejolak daerah dan tuduhan keterkaitan sebagian tokoh Masyumi dengan PRRI (1958). Dalam situasi politik yang makin terpolarisasi, negara mengambil jalan pintas: Presiden menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 200 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Politik Masyumi beserta seluruh bagian dan cabangnya di seluruh wilayah Indonesia. Dokumen negara itu—sumber primer—menutup babak formal Masyumi di kancah kepartaian, meski tidak mematikan denyut intelektual dan dakwah para kadernya.

Pengaruh Pasca-1960

Sesudah 1960, roh Masyumi menyebar menjadi jaringan dakwah, pendidikan, dan advokasi kebangsaan. Pengalaman institusional dan tata kelolanya menginspirasi format-format baru di era berikutnya, termasuk pada masa Reformasi ketika ide-ide modernisme Islam, politik konstitusional, dan etika sosial kembali mendapatkan panggung. Berbagai kajian menyimpulkan, dalam garis besarnya Masyumi mewakili tipe Islam politik yang condong pada pluralisme prosedural—menerima keberagaman sebagai fakta sosial dan hukum—dengan titik tekan pada etos good governance dan tanggung jawab kebangsaan.

Mengapa Masyumi Relevan Hari Ini?

Delapan puluh tahun bukan sekadar peringatan, melainkan cermin untuk bertanya: apa sumbangan khas Masyumi bagi republik?

1. Tradisi Konstitusionalisme Islam. Masyumi mengajari kita bahwa aspirasi keislaman dapat dielaborasi melalui prosedur konstitusi—dari sidang konstituante sampai praktik kabinet—bukan lewat jalan pintas. Ini bentuk kedewasaan: bernegara dengan iman dan akal.

2. Etika Sosial Kebijakan Publik. Dari gagasan THR hingga program kesejahteraan aparatur, warisan Masyumi adalah menjahit nilai-nilai syariah (keadilan, kasih sayang, amanah) ke dalam tata kelola yang menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat.

3. Moderasi dan Pluralisme. Pengalaman Piagam Jakarta mengingatkan bahwa pluralisme bukan kompromi setengah hati, melainkan kesepakatan mulia untuk hidup bersama. Masyumi memilih bertanding gagasan dalam gelanggang demokrasi—itulah peradaban politik.

4. Kekuatan Kader & Pengetahuan. Natsir menunjukkan bahwa argumentasi yang cermat dan visi kebangsaan yang jernih bisa mengubah struktur negara (Mosi Integral) tanpa menggadaikan identitas Islam.

Dari Senja 7 November 1945 ke Pagi Hari Esok

Pada 7 November 2025, ketika kita menandai 80 tahun Masyumi, marilah membaca ulang sejarah bukan sebagai nostalgia, tetapi sebagai buku pegangan kerja. Senja Yogyakarta 1945 mengajarkan dua hal: (1) Islam dapat menjadi energi konstruktif bagi republik; (2) kekuasaan tanpa etika akan rapuh, tetapi etika tanpa institusi akan sunyi. Di titik pertemuan keduanya, Masyumi pernah berdiri—dan jejaknya masih terasa.

Kita, generasi hari ini, bisa berbeda pilihan, tetapi tetap dapat memetik pelajaran yang sama: bangunlah negara seperti membangun masjid—dengan ilmu, adab, dan cinta pada manusia. Sebab pada akhirnya, politik terbaik adalah ibadah sosial yang menyejukkan, sebagaimana doa subuh yang lirih namun pasti menyingsingkan cahaya.